埼玉で古物商許可を取得するための全手順【2025年版】

| 専門家に手続きを任せたい方向けPR 【古物商許可申請を格安で代行・サポート】やまうち行政書士事務所 ニーズに合わせて選べる3つのプランは格安な7,700円~。対面でのやり取りは不要です。 |

古物商許可取得までの手順

古物商許可が欲しいけれども、何から手をつけてよいかわからない方もいると思います。

埼玉で古物商許可を取得するには、以下のような手順を踏むことをお勧めします。

古物商許可が必要かを確認する

ご自分が行おうとしている取引に古物商許可が必要かを確認しましょう。

古物営業法でいう「古物」とは以下の①~③のことをいいます。

①一度使用された物品

②使用されない物品で使用のために取引されたもの

→「新品」であっても、一度でも一般消費者(個人・リサイクルショップ・ヤフオクなど)の手に渡った物品は「古物」に該当することを意味します

③これらの物品に幾分の手入れをしたもの

ビジネスとして「古物」を売買・交換・レンタルすることを「古物営業」といいます。

「古物営業」を行う場合には古物商許可が必要ですが、古物の買い取りを行わず、古物の売却だけを行う営業は規制の対象外となっています。

つまり、古物商許可が必要なのは、ビジネスとして「古物」の買い取りを行う場合ということです。

以下に古物商許可が必要な取引と不要な取引の例をあげます。

古物商許可が必要な取引の例

〇「古物」を買い取って売る

〇「古物」を買い取って修理・改造して売る

〇「古物」を買い取って部品を売る

〇「古物」を買い取って交換する

〇「古物」を買い取ってレンタルする

〇「古物」を預かって売れたら手数料を貰う(委託販売)

〇転売するために「古物」を仕入れる

古物商許可が不要な取引の例

〇メーカー直売店や卸売店、小売店などから買った「新品」を転売する

〇自分のために買った不用品を売る

〇無料でもらった物を売る

〇処分費用等の手数料をもらって引き取った中古品を売る

〇くじやゲームセンターなどで獲得した景品を売る

〇自ら海外で仕入れた「古物」を売る(日本国内の輸入代行業者から仕入れる場合には古物商許可が必要です)

〇「古物」に該当しないものの取引

- 盗難のリスクが低いもの(大きくて重量のあるもの・土地や建造物に固定されているようなもの)

- 消費してなくなるもの・別の法律で規制されているもの

例:食品・酒・薬品・サプリメント・化粧品

※これらの物品を販売する時には、別の法律に基づく許可が必要な場合があるので、あらかじめ確認しましょう - 本来の性質や用途を変化させたもの(何かをリメイクして別のものに作り変えた場合など)

例:洋服をリメイクしてバッグにしたもの - 形状に本質的な加工をしないと利用できないもの(リサイクルして原材料になるようなもの)

例:空き缶類・鉄くず・繊維くず・古新聞 - 再利用できないもの

例:一般ごみなどの廃棄物 - 投機目的の貴金属など

例:インゴット(加工前の貴金属)・金塊・金貨・プラチナ - 実体がないもの(オンライン上のものなど、実体がない金券類)

例:電子チケット・オンラインギフト券

個人名義・法人名義のどちらで申請するかを決める

古物商許可は、個人名義と法人名義のどちらで申請するかを事前に決める必要があります。

これは、古物営業を個人名義でするのか、法人名義でするのかによって決めます。

個人と法人は法律上「別人格」と判断されます。

よって、法人の役員が個人名義の古物商許可を取得していたとしても、その役員の許可で法人の古物営業をすることはできません。法人名義での古物商許可の取得が必要です。

欠格事由に該当していないかを確認する

古物営業法第4条に古物商許可の欠格事由が定められています。

申請者や法人役員が欠格事由に該当する場合は、申請をしても許可が受けられません。

以下に欠格事由を簡単にまとめました。

・個人名義での申請の場合⇒申請者が①~⑦に該当していないか確認しましょう

・法人名義での申請の場合⇒役員全員が①~⑥に該当していないか確認しましょう

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②以下の刑の執行が終了してから5年が経過しない者、又はその刑を受けることがなくなってから5年が経過しない者

・(罪種を問わず)拘禁刑

・無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等での罰金刑

③暴力団員、又は暴力団員でなくなってから5年が経過しない者等

④住居の定まらない者

➄古物商許可を取り消されてから5年が経過しない者等

⑥精神機能の障害により古物営業を適正に営めない者

⑦営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

本記事の「営業所と管理者を決める」の節で説明している「管理者」が欠格事由に該当する場合にも許可が受けられません。

よって、「管理者」についても上記の①~⑥に該当していないかの確認が必要です。

※未成年者は「管理者」になることができません。

どの品目を取り扱うかを決める

「古物」は古物営業法施行規則により13品目に区分されています。

まず、メインで取り扱う品目を1つ選びます。

他に取り扱う予定の品目があればサブを選びましょう。

サブはいくつでも選ぶことができ、いくつ選んでも申請手数料は変わりません。

ただし、選んだ品目によっては営業に制限がかかる場合があります(例:中古車を取り扱う場合の駐車場の確保など)。

また、許可取得後は、選んだ品目のなかで盗難事件などがあった場合には、警察署から盗難品の問い合わせや確認が入る可能性があります。

選んだ品目が多ければ、その分警察署からの問い合わせや確認が入る確率も高くなると考えられますので、最初から多くの品目を選ぶのはお勧めできません。

取り扱い品目は許可取得後に追加することができますので、最初は実際に取り扱う予定の品目に絞って選ぶようにしましょう。

古物の13品目と物品例を以下の表にまとめました。

古物の13品目と物品例

| 品目名 | 物品例 |

| 1.美術品類 | 絵画、書画、版画、彫刻、工芸品、骨董品、アンティーク、登録刀剣、登録火縄銃 など |

| 2.衣類 | 和服、洋服、布団、敷物、テーブル掛け、帽子、旗 など |

| 3.時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、貴金属、宝石、アクセサリー、模造小判、オルゴール、万歩計 など |

| 4.自動車 | 自動車本体、タイヤ、ホイール、バンパー、カーナビ、カーオーディオ、サイドミラー、ヘッドライト、ワイパー、マフラー、ハンドル など |

| 5.自動二輪車及び原動機付自転車 | バイク本体、タイヤ、ホイール、サイドミラー、エンジン、マフラー、シート など |

| 6.自転車類 | 自転車本体、サドル、ハンドル、ギア、かご、ライト、カバー、空気入れ など |

| 7.写真機類 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、測量機器、光学器 など |

| 8.事務機器類 | パソコン、ワープロ、タイプライター、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機、レジスター など |

| 9.機械工具類 | 家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、工作機械、土木機械、化学機械、工具、医療機器、20トン未満の船舶 など |

| 10.道具類 | 家具、運動用具、楽器、レコード、CD、DVD、玩具、ゲームソフト、トレーディングカード、日用雑貨 など |

| 11.皮革・ゴム製品類 | 鞄、バッグ、靴、毛皮、ビニール製・レザー製の化学製品 など |

| 12.書籍 | 本、マンガ、雑誌 など |

| 13.金券類 | 商品券、ビール券、お米券、航空券、乗車券、旅行券、タクシー券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、テレホンカード、クオカード、図書カード、株主優待券 など |

家庭用ゲーム機は「機械工具類」ですが、ゲームソフトは「道具類」です。

家庭用ゲーム機とゲームソフト両方を取り扱う場合は、「機械工具類」と「道具類」を選ぶ必要があります。

営業所と管理者を決める

古物商許可を申請するには、「営業所」の設置と「管理者」の選任が必要です。

「営業所」とは

古物商許可を申請するには、必ず「営業所」を設置しなければなりません。

「営業所」とは、古物の売買・交換・レンタルを行う拠点となる場所のことです。

インターネット事業の場合でも、古物取引の事務作業を行う拠点となる場所として「営業所」を設置する必要があります。

※バーチャルオフィスなどの実体がない場所は「営業所」として認められません

実店舗を持たずに古物営業を行う場合は、自宅を営業所にするケースが多いです。

自宅を営業所にしようとする場合、その自宅が賃貸物件や集合住宅であれば注意が必要です。

自宅の「賃貸借契約書」や「管理規約」に記載されている使用目的を確認してください。

そこに「居住用」「営業活動の禁止」といった記載がある場合は、大家さんや管理組合の承諾なくその物件を営業所とすることで、賃貸借契約違反や規約違反でトラブルになる可能性があります。

埼玉県の古物商許可申請においては、営業所の「使用承諾書」の提出は求められていませんが、後々のトラブルを防止するために大家さんや管理組合の承諾をもらっておくようにしましょう。

営業所には「管理者」を常駐させること・古物台帳の備え付け・古物商プレートの掲示が必要です。

また、古物商許可の申請後、審査期間中に警察による営業所の実地確認が行われる可能性があります。

許可取得後には、古物営業の実態把握や盗品などが流入していないかの確認のため、警察による営業所への立入検査が行われることがあることも覚えておきましょう。

営業所の「管理者」とは

営業所には、古物営業の責任者である「管理者」1人を選任しなければなりません。

営業所が複数ある場合には、営業所ごとに1人「管理者」を選任する必要があります。

- 申請者本人(個人名義での申請の場合)・法人役員(法人名義の申請の場合)が「管理者」になることもできる

- 原則として、1人が複数の営業所の「管理者」を兼任することはできない

- 営業所に常駐性がある

→営業所に通勤できる距離に住んでいる必要があります。

明確に定められてはいませんが、通勤時間が片道1時間半から2時間程度までが目安となると認識しておけばよいでしょう - 欠格事由に該当していない

- 知識・技術・経験がある

→古物商は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要な知識・技術・経験を得させるよう努めなければならないとされています。

これは努力義務なので、知識・技術・経験がなくても違法というわけではありません。

自動車、自動二輪車・原付を取り扱う場合に必要な知識・技術・経験は、中古自動車や中古二輪車の取引に3年以上従事した経験、または、民間団体等が行う講習を受講することでを得られるとされています。

美術品類、時計・宝飾品類を取り扱う場合には、警察の担当者から、管理者に「目利き」があるかどうかを確認されることがあります。取り扱う物品が本物であるかや、物品の価値を鑑定できる知識・経験のある人を管理者に選任するようにしましょう。

古物商許可申請の事前準備のなかで「営業所」と「管理者」を決めるのが一番難しいのではないかと思います。

判断に迷うことがあれば、警察署に相談することをお勧めします。

| PR 【古物商許可申請を格安で代行・サポート】やまうち行政書士事務所

選べる3つのプランは格安な7,700円~。全額返金保証付き。まずはお見積りいたします。 |

手順2.警察署への事前相談

古物商許可の申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。(埼玉県の各警察署の管轄区域と連絡先はこちら)

スムーズに申請手続きを進めるために、申請先の警察署への事前相談をしましょう。

事前相談をすることで書類の不足などを防ぐことができ、1回の申請で書類を受領してもらえる可能性が高くなります。

- 確認したいことをリストアップした上で事前相談に臨みましょう

- 必要書類を確認した上で事前相談に臨みましょう

→本記事の「手順3.古物商許可申請に必要な書類の収集」の章に目を通しておくとよいでしょう - 相談の際には担当者の名前を聞いておくようにしましょう

| PR 【古物商許可申請を格安で代行・サポート】やまうち行政書士事務所

全てのプラン(7,700円~)で、弊所から警察署への事前相談を行っております。 |

手順3.古物商許可申請に必要な書類の収集

古物商許可申請の必要書類一覧

| <申請書類> | <個人> | <法人> |

| 古物商許可申請書(別記様式第1号) | 〇 | 〇 |

| 略歴書 | 〇申請者と管理者分 | 〇役員全員と管理者分 |

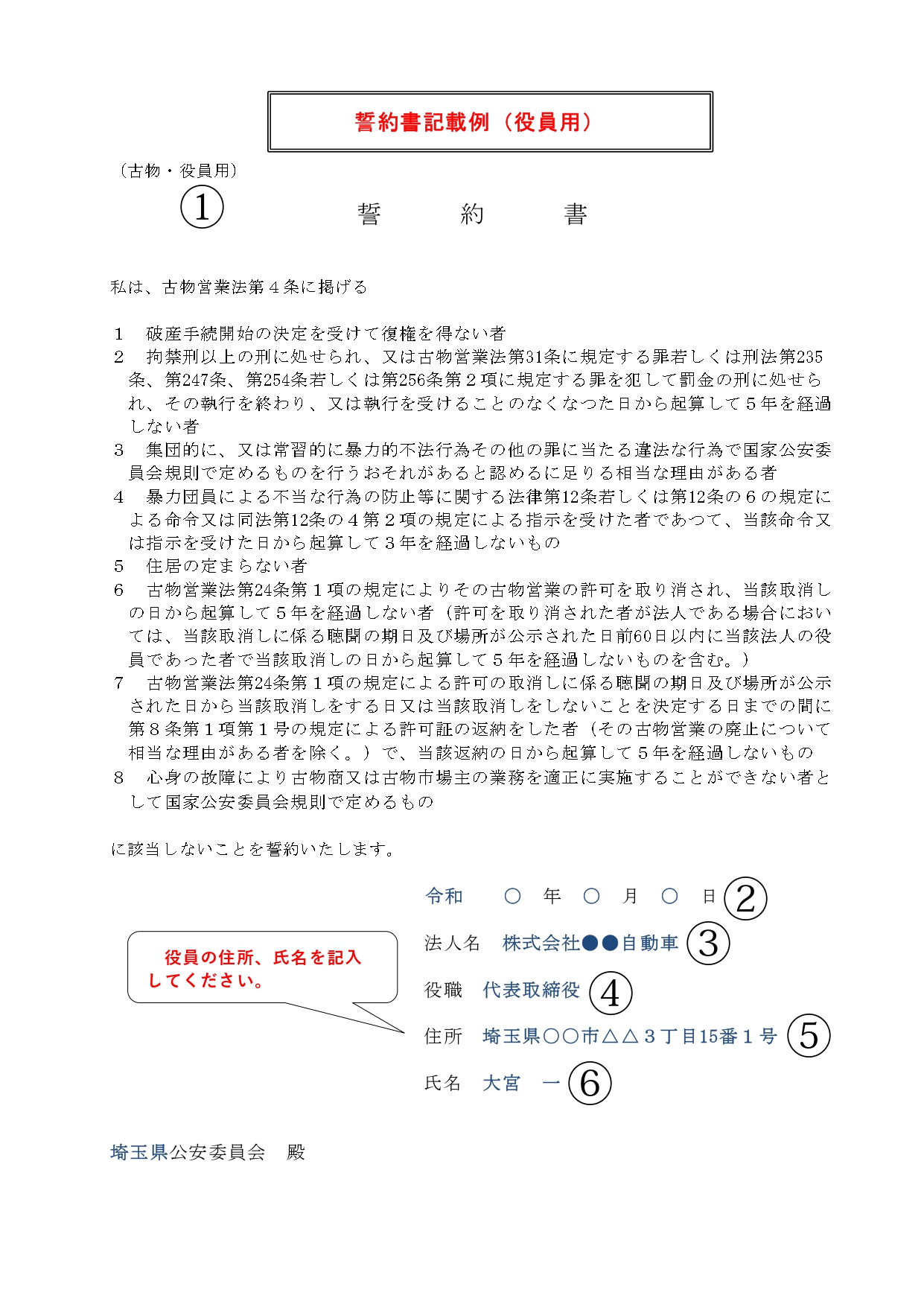

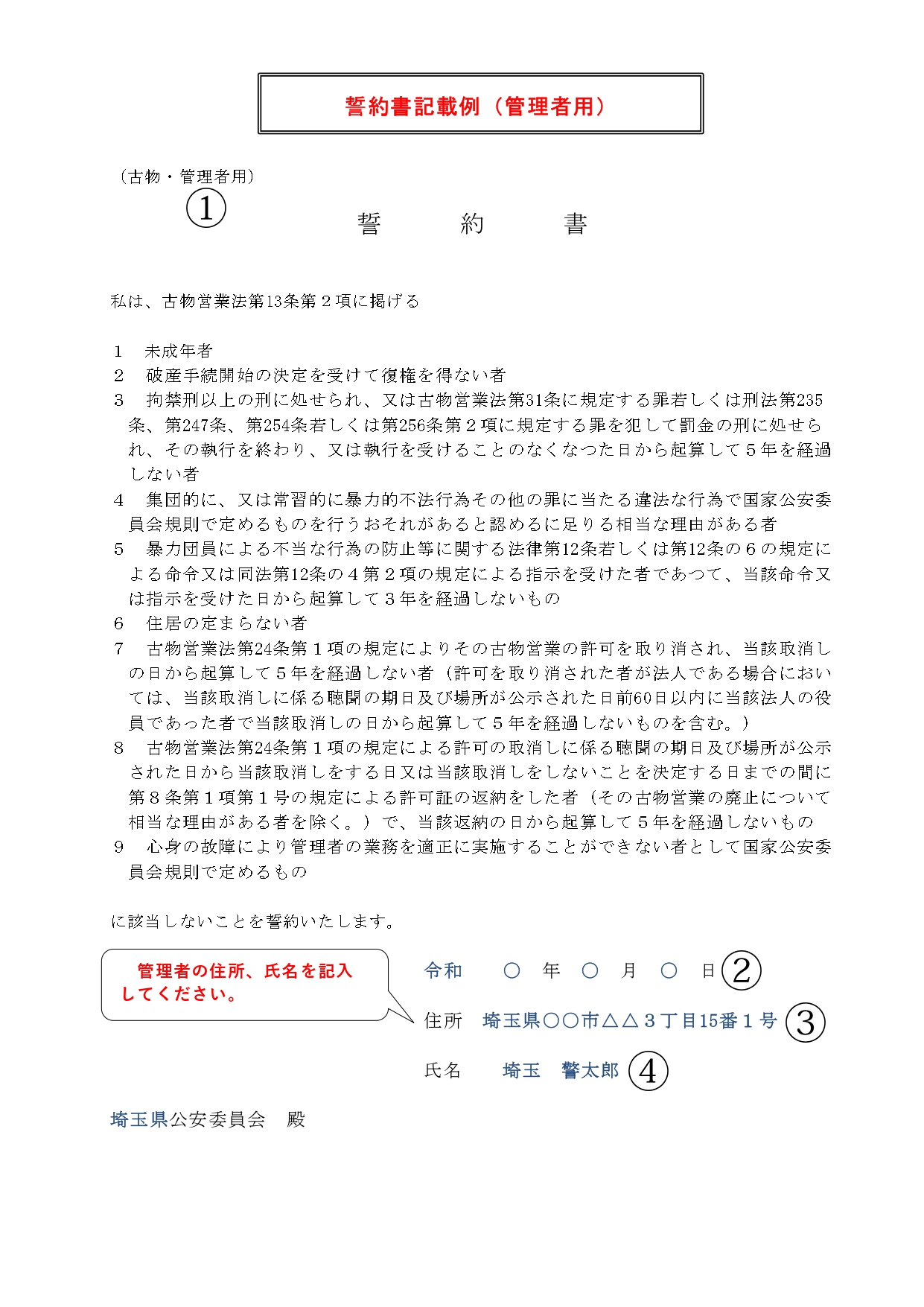

| 誓約書(個人用) | 〇申請者分 | - |

| 誓約書(役員用) | - | 〇役員全員分 |

| 誓約書(管理者用) | 〇管理者分 | 〇管理者分 |

| <添付書類> | <個人> | <法人> |

| 住民票の写し | 〇申請者と管理者分 | 〇役員全員と管理者分 |

| 身分証明書 | 〇申請者と管理者分 | 〇役員全員と管理者分 |

| 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | - | 〇 |

| 定款 | - | 〇 |

| URL疎明資料 | △ | △ |

〇:必須

△:インターネットを利用して古物の取引をする場合に必要

埼玉県の一般的な古物商許可申請の必要書類は上の表のとおりですが、申請内容によっては追加の書類提出を求められることがあります。

申請窓口の警察署への事前相談をした上で、書類を準備することをお勧めします。

必要書類の収集のポイント

古物商許可申請書類の様式(「古物商許可申請書(別紙様式第1号)」「略歴書」「誓約書」)は、警察署でもらうか、埼玉県警のホームページからダウンロードすることで入手できます。

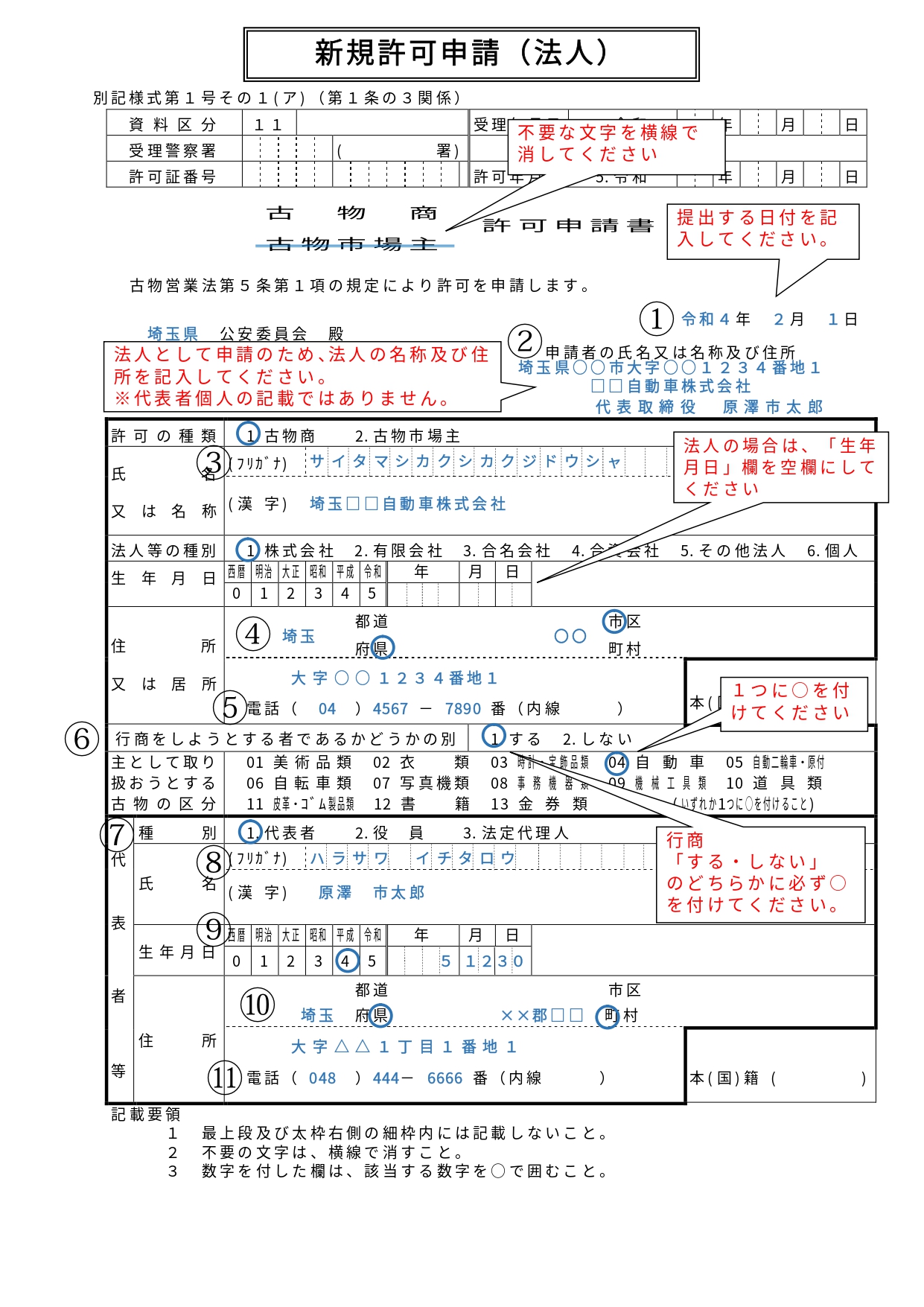

古物商許可申請書(別記様式第1号)

申請書の様式は全部で5種類ありますが、申請内容によって使用する様式の枚数が異なります。

略歴書

個人名義での申請の場合、申請者と管理者の分が必要です(管理者を兼任する申請者の分は1枚だけ準備すれば大丈夫です)。

法人名義での申請の場合、役員全員と管理者の分が必要です(管理者を兼任する役員の分は1枚だけ準備すれば大丈夫です)。

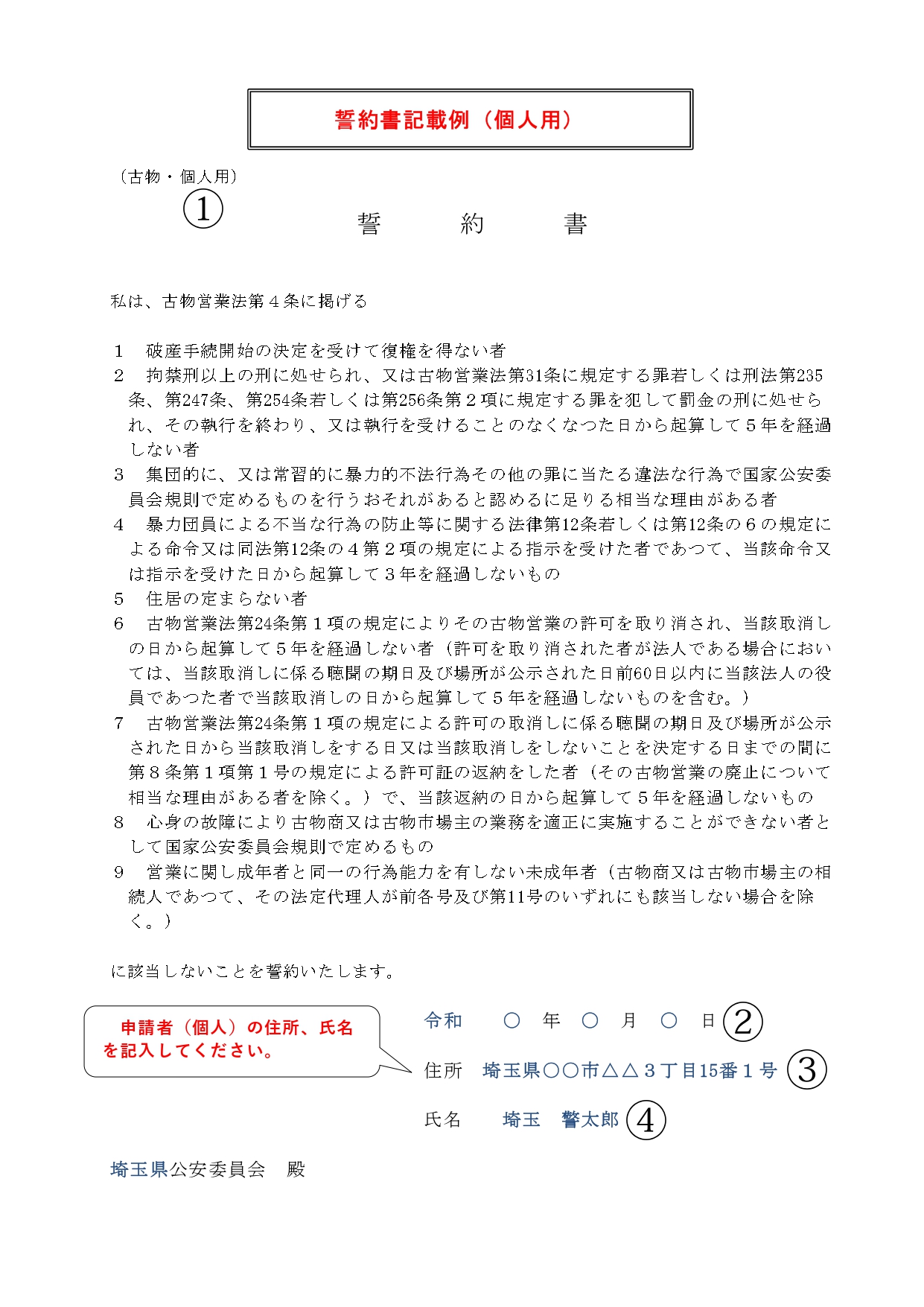

誓約書(個人用)

個人名義での申請の場合に、申請者の分が必要です。

誓約書(役員用)

法人名義での申請の場合に、役員全員の分が必要です。

誓約書(管理者用)

管理者の分が必要です(営業所が複数ある場合、それぞれの営業所の管理者の分が必要です)。

管理者を兼任している申請者や役員の分も必要です。

申請書類の書き方については、「手順4.古物商許可申請書類の作成」の章をご覧ください。

本籍が記載されていてマイナンバー記載のない、発行後3か月以内のものが必要です。

正確な本籍がわからないと身分証明書を取得できないため、添付書類の中で一番最初に取得するのがポイントです。

個人名義での申請の場合、申請者と管理者の分が必要です(管理者を兼任する申請者の分は1通だけ準備すれば大丈夫です)。

法人名義での申請の場合、役員全員と管理者の分が必要です(管理者を兼任する役員の分は1通だけ準備すれば大丈夫です)。

発行手数料は市区町村によって違いますが、概ね1通200円~400円程度です。

取得の方法には、窓口での取得・コンビニでの取得・郵送での取得があります。

詳しくは「住民票の写しの3つの取得方法」をご覧ください。

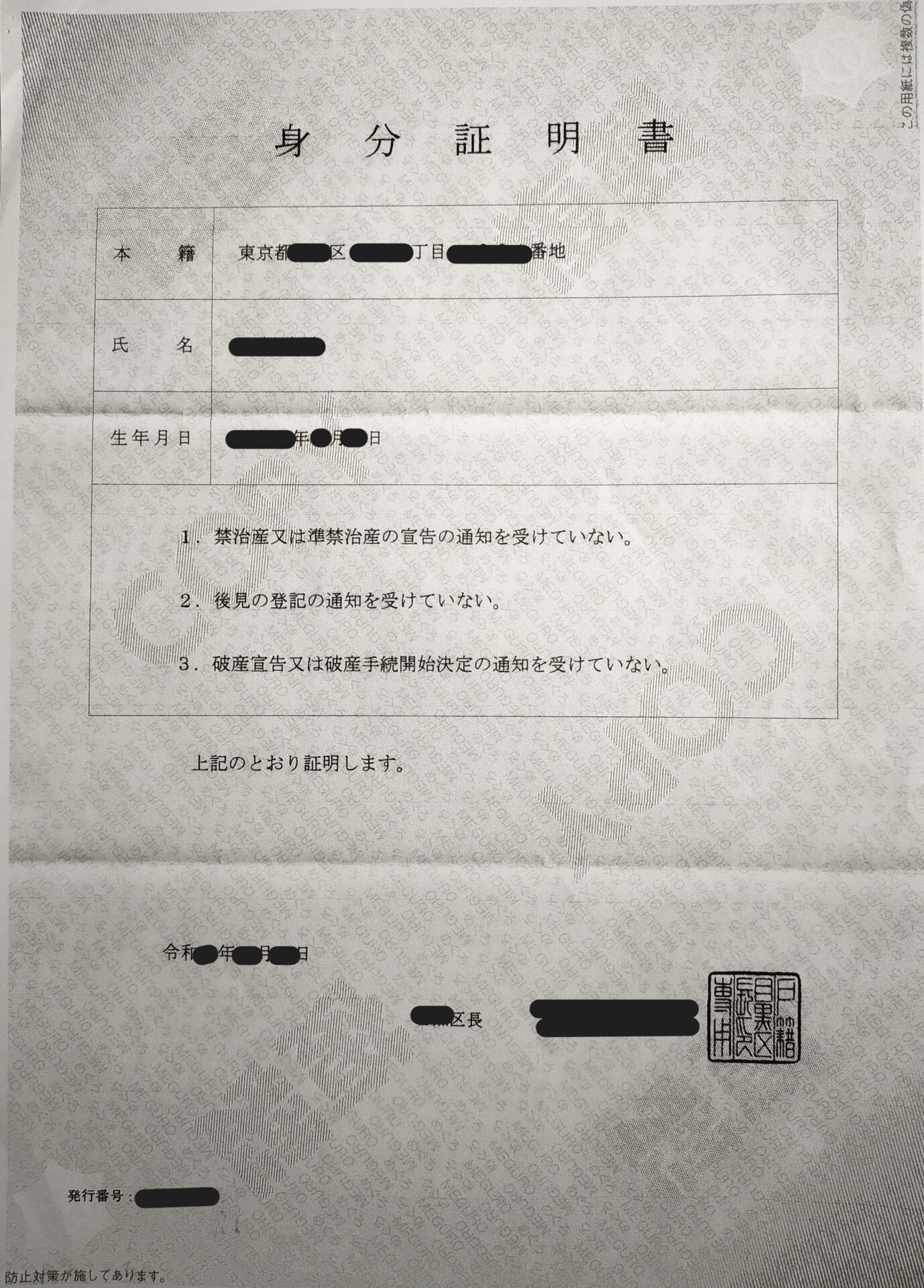

身分証明書

身分証明書というと運転免許証やマイナンバーカードをイメージする方が多いと思いますが、それらとは全く違う書類です。

身分証明書とは次の事項を証明する書類のことです。

- 禁治産・準禁治産の宣告を受けていない

- 後見登記の通知を受けていない

- 破産宣告の通知を受けていない

身分証明書は本籍地の市区町村役場で取得できます。

発行後3か月以内のものが必要です。

個人での申請の場合、申請者と管理者の分が必要です(管理者を兼任する申請者の分は1通だけ準備すれば大丈夫です)。

法人での申請の場合、役員全員と管理者の分が必要です(管理者を兼任する役員の分は1通だけ準備すれば大丈夫です)。

発行手数料は市区町村によって違いますが、概ね1通200円~400円程度です。

取得の方法には、窓口での取得・郵送での取得があります(身分証明書はコンビニで取得できません)。

郵送請求の方法や費用等は、住民票の写しの郵送取得と同じです。詳しくは「郵送での取得」をご覧ください。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

法人名義での申請の場合に必要です。

全国の法務局・支局・出張所で取得できます。

法人の登記簿謄本は4種類ありますが、古物商許可申請に必要となるのは「履歴事項全部証明書」です。

発行後3か月以内のものが必要です。

取得方法には、窓口での取得・郵送での取得・オンライン請求して窓口又は郵送で受け取る方法があります。

・窓口での取得:発行手数料は600円です。(参考:さいたま地方法務局 管内法務局一覧)

・郵送での取得:発行手数料は600円です(交付申請書に収入印紙600円分を貼付して納めます)。交付請求書(収入印紙600円分を貼付したもの)・返信用封筒(返信先の記入・返信用切手を貼付したもの)を郵送します。

・オンラインで請求:証明書を窓口で受け取る場合の発行手数料は490円、郵送で受け取る場合は520円です。詳しくは、法務省ホームページ「登記事項証明書(会社・法人)を取得したい方」をご覧ください。

定款

法人名義での申請の場合に必要です。

現行の定款をコピーし、原本と相違ないことを証明する奥書を記載したものを準備しましょう。

奥書の方法は以下のとおりですが、念のため申請先の警察署にも奥書の方法を確認するようにしましょう。

1.コピーした現行定款の最終ページの余白に赤字で以下の文言を記載し、捺印する

以上、原本に相違ありません。

令和〇年〇月〇日

株式会社○○○○

代表取締役 ○○ ○○ 印

※ 印は法人代表者印を捺印する(シャチハタ不可)

2.1を記載した定款のコピーを揃え、左端を2か所ホチキスでとめる

3.各ページの綴じ目に割り印をする

※ 割印は奥書と同じ法人代表者印を捺印する

履歴事項全部証明書と定款の「目的」欄には、「古物営業を営む」ことが読み取れる記載が必要です。

そのような記載がない場合には、『速やかに事業目的に「古物営業を営む」ことが読み取れる文言を追加することを決定した』旨を記載した「確認書」の提出を求められる場合があります。申請先の警察署に指示を仰ぎましょう。

また、法務局で事業目的の変更登記手続きを行う必要があります。

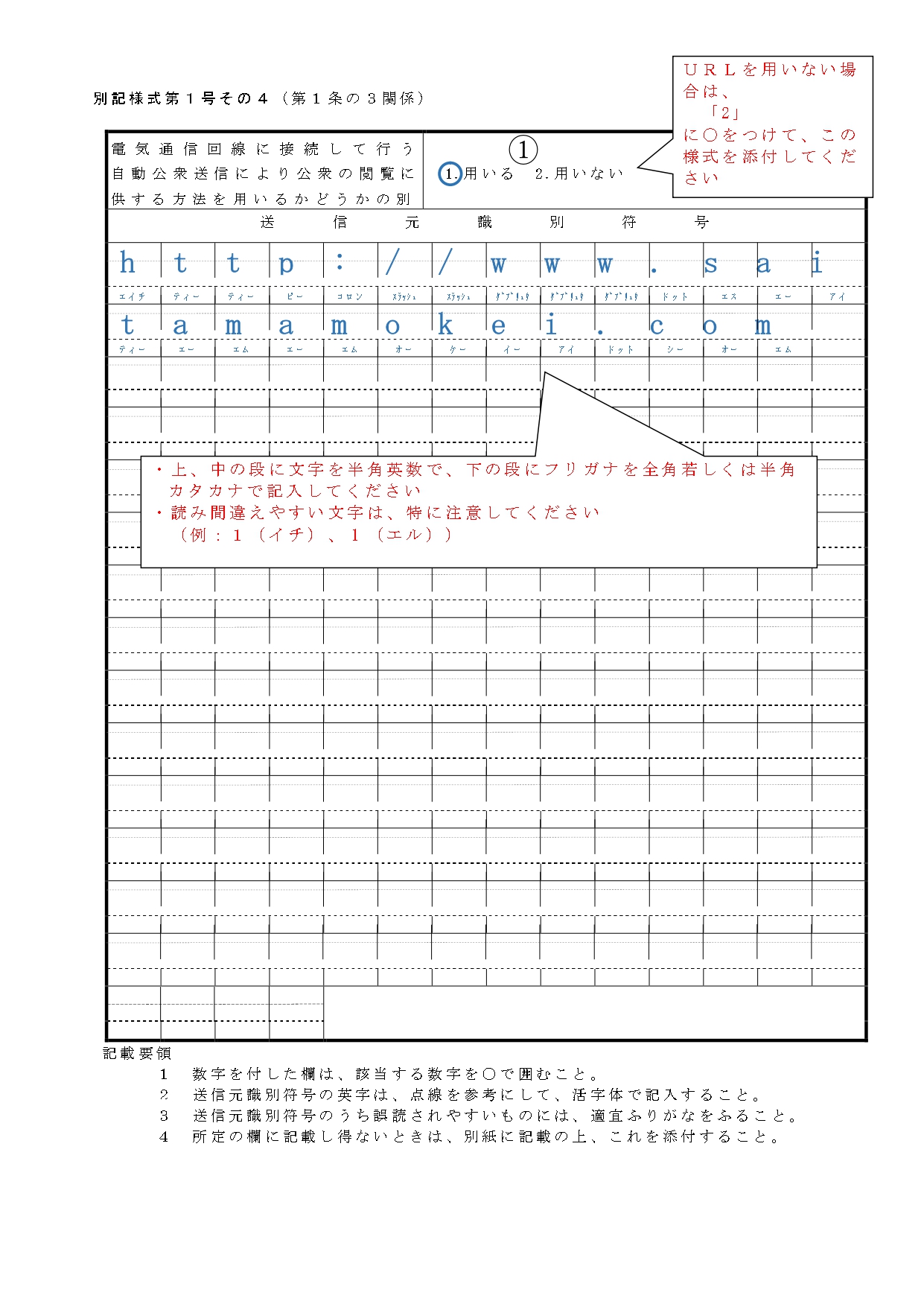

URLの疎明資料

以下のようなインターネットを利用して古物の取引をする場合に必要です。

(申請時にURLがない場合は、古物商許可取得後に変更届を出すことでURLの届出が可能です)

・フリマサイト(ヤフオク・ラクマ 等)

・メルカリShops

・ヤフオクストア

・Yahoo!ショッピング

・楽天市場

・Amazonマーケットプレイス

・BASE

・eBay

・古物の取引をする自社サイト など

どのインターネット環境を利用するかによってURLの疎明資料は異なります。

申請先の警察署に事前確認した上で準備するようにしましょう。

| PR 【古物商許可申請を格安で代行・サポート】やまうち行政書士事務所

申請書類作成+公的書類収集のプランは税込18,000円~承ります。全額返金保証付き。 |

手順4.古物商許可申請書類の作成

別記様式第1号その1(ア)

別記様式第1号その1(イ)

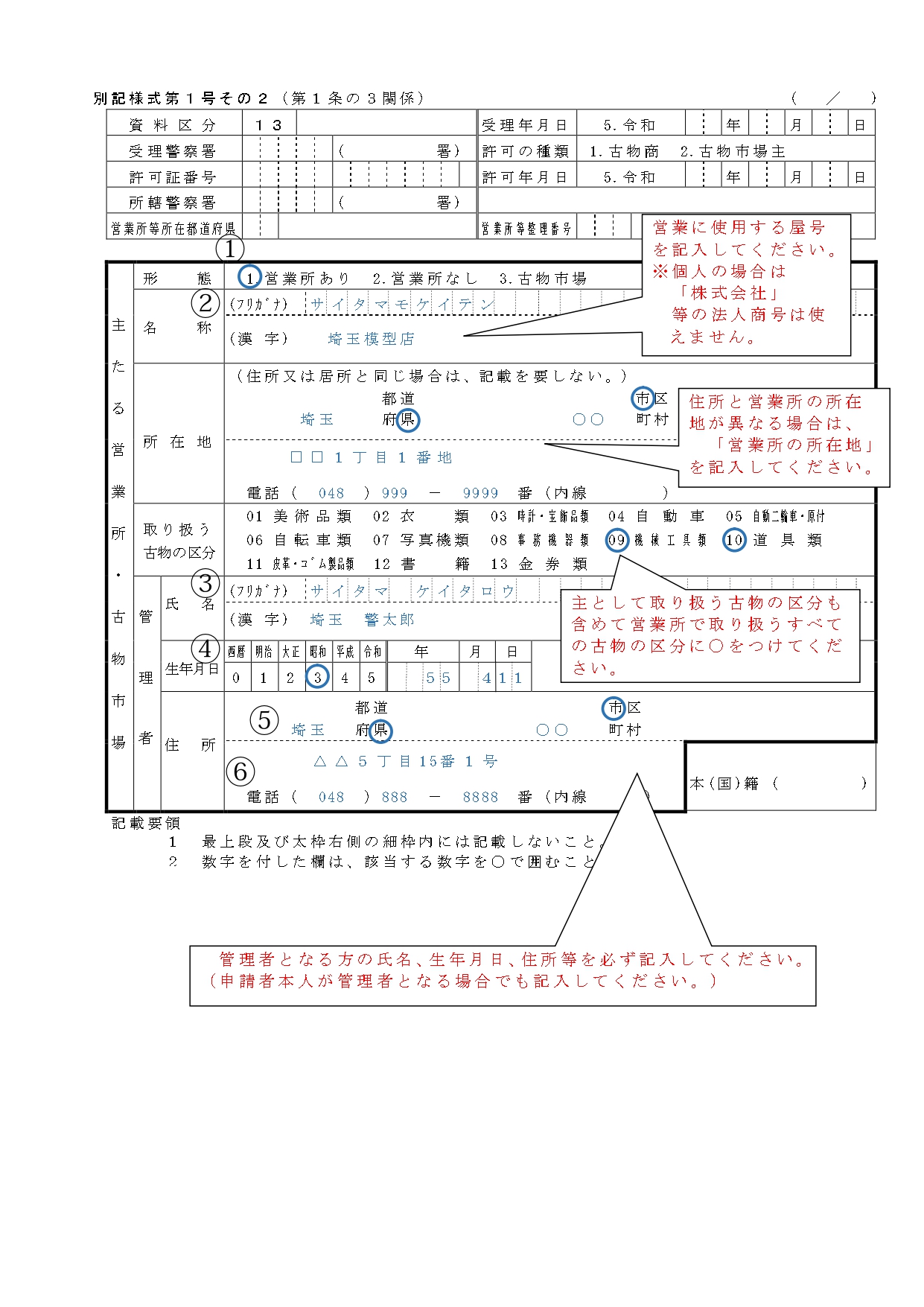

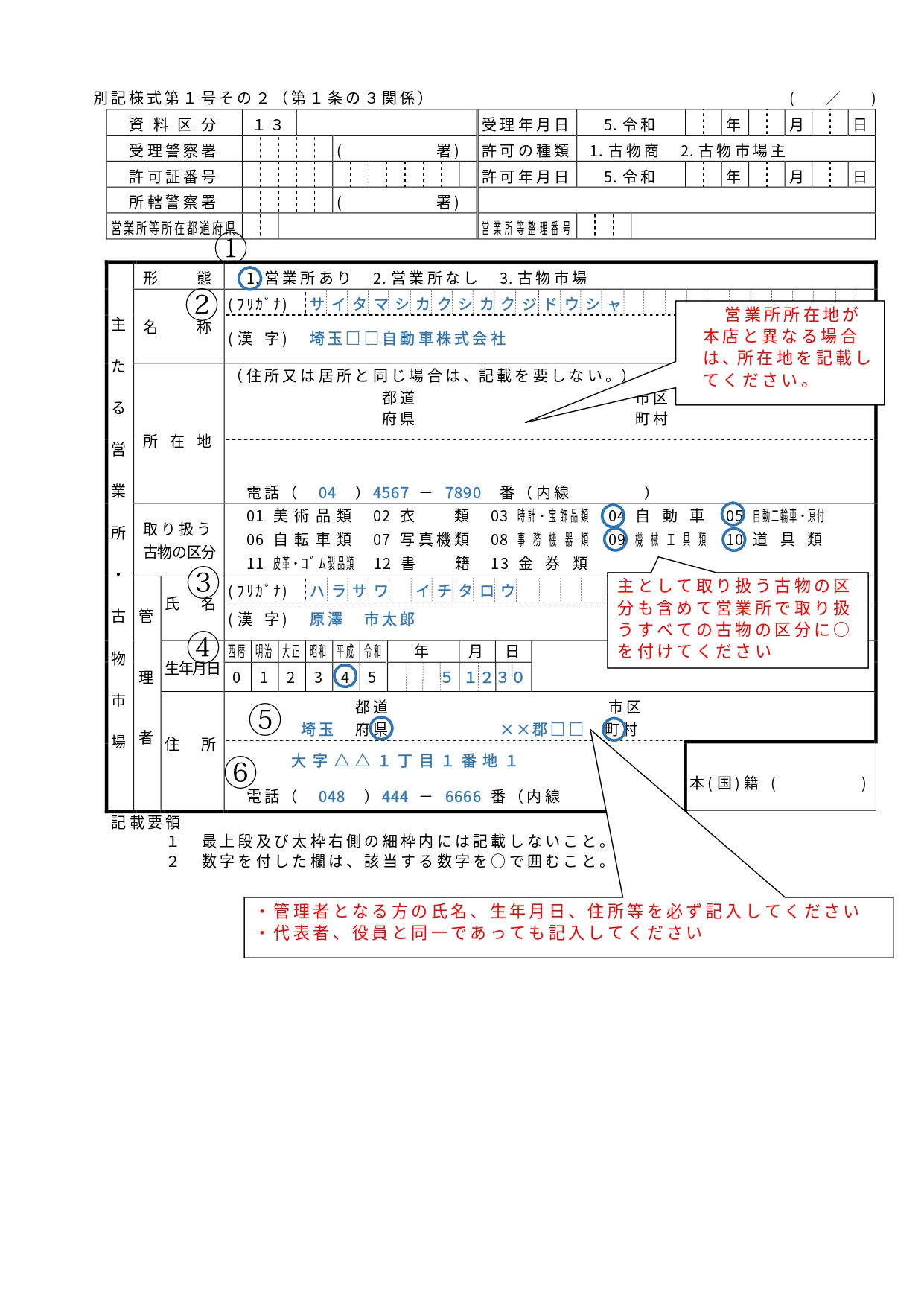

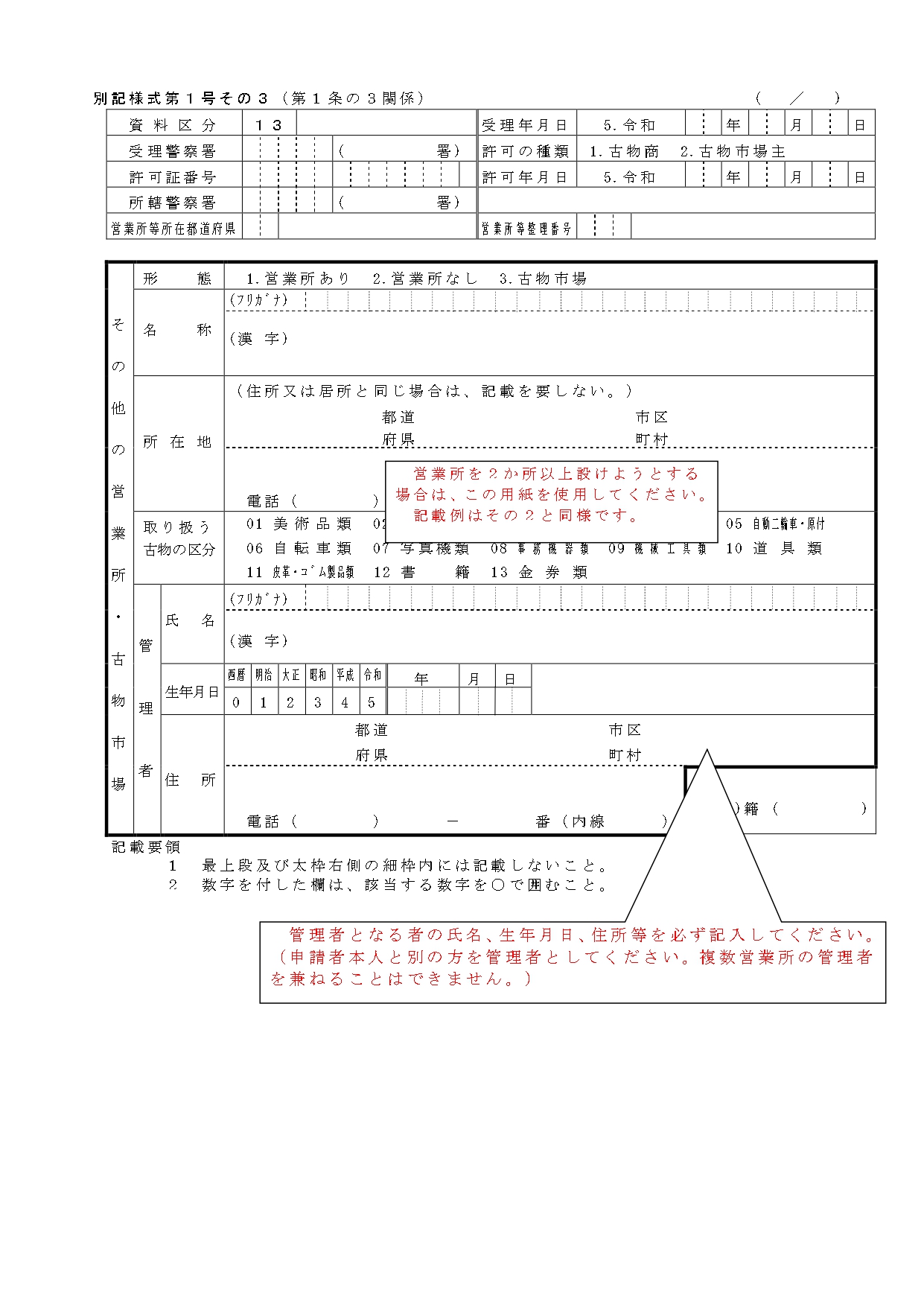

別記様式第1号その2

<記載のポイント>

①営業所の形態:「1.営業所あり」を選択しましょう

②営業所の名称:営業所名を定めない場合は、会社名でも大丈夫です

③管理者の氏名:住民票の写しのとおりに記載しまょう。濁点・氏と名の間は1マス空けましょう

④管理者の生年月日:日本の方は元号・外国の方は西暦で記載しまょう

➄管理者の住所:住民票の写しのとおりに記載しましょう

⑥管理者の電話:携帯電話の番号でも大丈夫です

<記載のポイント>

<記載のポイント> <記載のポイント>

<記載のポイント>

ヤフオク販売における古物商許可の要不要を詳しく知りたい方は「個人のヤフオク転売に古物商許可はいらない? | 許可の必要・不要をわかりやく解説」もご覧ください。