建設業の社会保険についてわかりやすく解説 | 建設業許可要件

建設業で求められる社会保険

建設業における社会保険未加入対策として、令和2年10月に施行された改正建設業法において「適切な社会保険の加入」が義務となりました。これにより、建設業許可取得の要件にも「適切な社会保険の加入」が加わりました。

建設業で求められる社会保険とは、 雇用保険、医療保険、年金保険の3つですが、事業所の形態(個人と法人)、常勤の従業員数、就労形態によって加入すべき保険が異なります。

そこで、今回は各社会保険の加入義務が生じるパターンを中心にわかりやすく解説していきたいと思います。

【法人】加入義務が生じるパターン

<雇用保険>

次のいずれにも該当する労働者⇒事業主に当該労働者を加入させる義務があります。

(ア)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる

(イ)1週間の所定労働時間が20時間以上である

※役員等は加入できません。

<医療保険>

常勤の労働者、役員等⇒事業主に当該労働者、役員等を加入させる義務があります(協会けんぽ、健康保険組合、適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)のいずれか)。アルバイトやパートタイムであっても、1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上の場合は、加入させる義務があります。

※上記以外の労働者は、労働者個人の責任において国民健康保険、国民健康保険組合(建設国保等)のいずれかに加入しなければなりません。

※医療保険の被保険者になるのは75歳未満の者です。75歳以上になると、誰もが自動的に後期高齢者医療制度への加入に切り替わります。

<年金保険>

常勤の労働者、役員等⇒事業主に当該労働者、役員等を加入させる義務があります(厚生年金)。アルバイトやパートタイムであっても、1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上の場合は、加入させる義務があります。

※上記以外の労働者は、労働者個人の責任において国民年金に加入しなければなりません。

※厚生年金の被保険者になるのは原則70歳未満の者です。

※国民年金の被保険者になるのは原則60歳未満の者です。

【個人事業所】加入義務が生じるパターン

<雇用保険>

次のいずれにも該当する労働者⇒事業主に当該労働者を加入させる義務があります。

(ア)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる

(イ)1週間の所定労働時間が20時間以上である

※事業主や一人親方、事業主と同居する家族従事者は加入できません。

<医療保険>

常勤の労働者(家族従事者を含まない)が5人以上いる場合⇒事業主に当該労働者を加入させる義務があります(協会けんぽ、健康保険組合、適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)のいずれか)。アルバイトやパートタイムであっても、1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上の場合は、加入させる義務があります。

※常勤の労働者(家族従事者を含まない)が5人未満の場合の労働者、常勤以外の労働者、事業主や一人親方、事業主と同居する家族従事者は、個人の責任において国民健康保険、国民健康保険組合(建設国保等)のいずれかに加入しなければなりません。

※被保険者になるのは75歳未満の者です。75歳以上になると、誰もが自動的に後期高齢者医療制度への加入に切り替わります。

<年金保険>

常勤の労働者(家族従事者を含まない)が5人以上いる⇒事業主に当該労働者を加入させる義務があります(厚生年金)。アルバイトやパートタイムであっても、1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上の場合は、加入させる義務があります。

※常勤の労働者(家族従事者を含まない)が5人未満の場合の労働者、常勤以外の労働者、事業主や一人親方、事業主と同居する家族従事者は、個人の責任において国民年金に加入しなければなりません。

※厚生年金の被保険者になるのは原則70歳未満の者です。

※国民年金の被保険者になるのは原則60歳未満の者です。

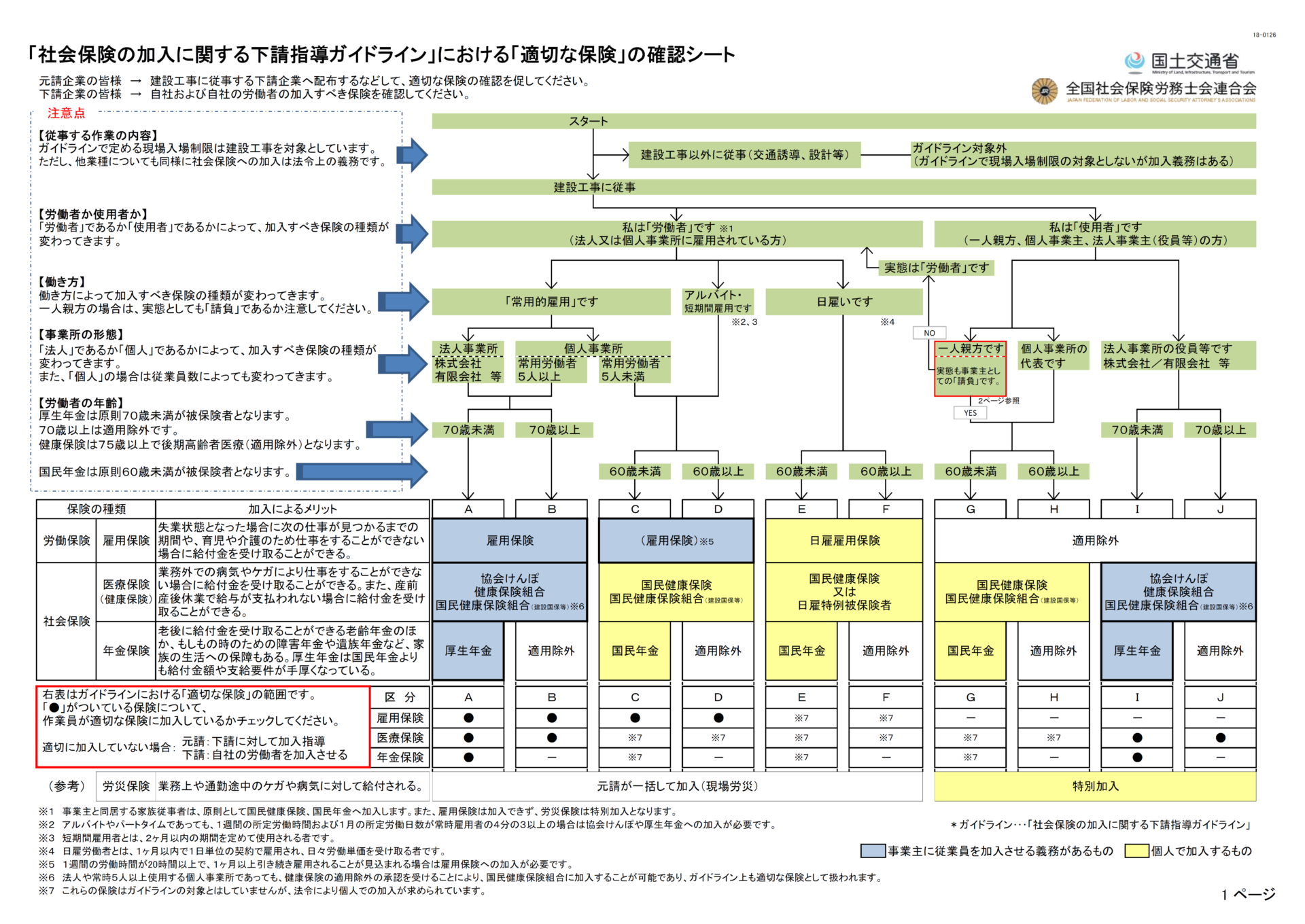

加入すべき保険の確認シート

下の資料で加入すべき保険をフローチャート形式で確認することができます。

字が細かいので必要に応じて拡大してください。

出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/common/001219923.pdf)

出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/common/001219923.pdf)

各社会保険の強制適用になる人・適用除外になる人

下の図で各社会保険ごとに、強制適用になる人・適用除外になる人がわかります。

出典:国土交通省ウェブサイト(https://https://www.mlit.go.jp/common/001157827.pdf)

社会保険制度についての相談・問い合わせ先

加入すべき保険等、社会保険制度についての相談⇒各都道府県に設けられている社会保険労務士設相談窓口

<個々の社会保険の問い合わせ先>

雇用保険⇒ハローワーク

医療保険⇒健康保険組合、国民健康保険組合

年金保険⇒年金事務所